text by TOSHI

TPは、「ある時、Georgeが自分のシングルのB面に使う曲を探していたんだ」と、Traveling Wilburys の始まりに関して語っています。

誰もが考えつかなかったメンバーが集まった幻のようなバンドは、どうやって結成されたのでしょうか。そして、どのような旅を続けていったのでしょうか。

April, 1988

George Harrison と Jeff Lynne は、L.A.のレストランで夕食を共にしていました。2人の話題は「When We Was Fab」に続くヨーロッパ向けの12インチシングル「This Is Love」のB面に収録するための曲をどうするかという事にありました。当時、Jeff は Tom Petty と Roy Orbison のプロデュースを手懸けていて、George のために時間を割くという事ができにくい状況が続いていたのです(この時の会食には Roy も同席していました)。George が所属する Warner Bros.への提出期限も迫っていたので、すぐにでも新曲を録音しなければならなかったのですが、急なために録音場所がありません。

色々とアイデアを出し合っているうちに Jeff が、「Bob の家はどう?あそこのガレージに小さなスタジオがある」と何気なく口にしたそうです。B面収録曲なので正式なスタジオでの録音より気楽にやりたいという思いが George にはあったようで、このアイデアに喜んで飛びつきました。レストランから Bob Dylan に電話をすると、「ガレージの隅に転がっている小さな器材(Ampex)が使える」という返事をくれたので、翌日レコーディングをする事に決めました。

その後、2人は TP に預けたギターを取りにいきますが、そこで TP をレコーディングに誘います。彼は「よかった、明日は何をしようかと考えていたところだ」と喜んで参加を申し出ました。Roy も「明日、何か起こりそうになったら電話してくれ。私もぜひ行きたい」と、George と Jeff に話していたそうです。こうして何気ないきっかけからメンバーが決まっていったのです。

Handle With Care

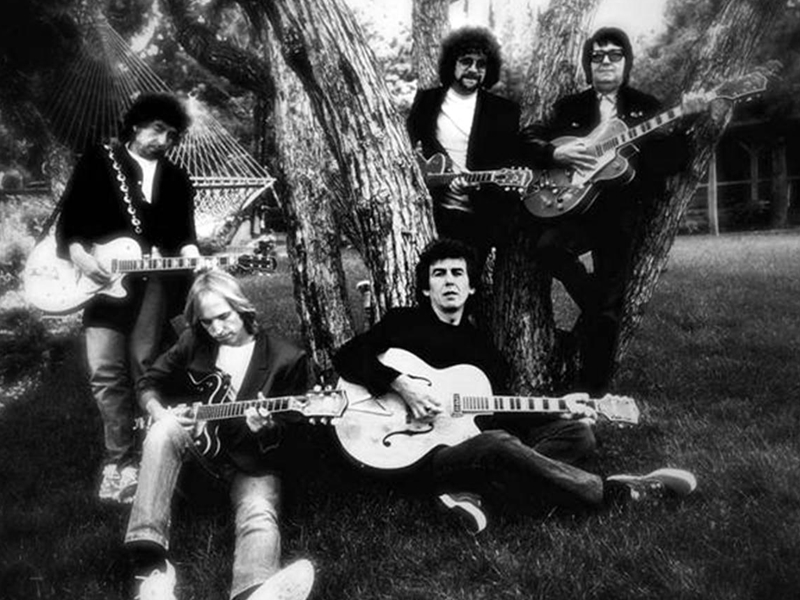

翌日の昼近く、マリブにある Dylan 邸に集合したメンバーは、前日、George がアコースティックギターで考えた短いアイデア(というかリフ)を元に構成を練り上げていきました。場所は裏庭の芝生の上。結局、夕暮れまでにメロディーを完成させ、リズム・ギターだけのベーシックトラックを仕上げました。

その後、歌詞作りに入った George は、紙と鉛筆を持って「助けてくれ!誰か歌詞を考えてくれよ!」と言いながら、Dylan に向かって「ねえ Bob、有名な作詞家先生、ボクらのために詩を書いてよ」と持ちかけました。そう言われた Dylan は気分転換を兼ねて手を貸すことにしました。「それはどういう歌なんだ?タイトルは何なんだ?」と Dylan に尋ねられた George がガレージのなかを見回すと、ドアの後ろに大きな段ボール箱があり、そこには「こわれもの、取扱注意(Handle With Care)」という文字が書かれていました。Georgeは反射的に、「”Handle With Care” という歌だ」と Dylan に告げると、「うん、いい。気にいったよ」と Dylan は頷き、歌詞を考え始めたそうです。「タイトルが決まれば、あとは順調に進んだ。ぼくたちはそのメロディに29番までの歌詞をつけた。こうして “Handle With Care”が録音された」と George は語っています。

セッションの翌日、完成したばかりの”Handle With Care”を聴かせた Warner Bros.のスタッフから「B面に収録するのではもったいないのでは?」という意見が出されました。その意向を受け、George と Jeff がビールを飲みながら、あれこれと話しているうちに「それならば、あと9曲作ってアルバムにしてしまおう」ということにまとまりました。そのアイデアを抱えTPの家に行くと、彼は快諾。そこから Dylan の家に電話すると、無愛想ながらも承諾の返事をしたそうです。残りは Roy だけです。この晩、彼はアナハイムでコンサートに出演する予定でした。一刻も早くこの知らせを伝えたい George、Jeff、TP の3人は各々の車に夫人(Olivia、Sandi&Jane)を乗せ会場まで出掛けていきました。事の顛末を 聞いた Roy も大喜びして賛成したそうです。

The Traveling Wilburys

シングルと違い、アルバムのレコーディングにはまとまった時間とスタジオが必要になります。この時期、一番多忙だったのは Dylan でした。6月7日から始まるツアーと、そのリハーサルが控えていたのです(このツアーは後にファンが命名することとなる「Never Ending Tour」の始まりでした)。しかし、5月初めであれば参加できるという事になり、場所の問題も Dylan のプロデュースを手がけたことがあり、TPの友人でもある Dave Stewart の自宅にあるスタジオを使うことで解決しました。

レコーディングを開始して間もなく、5人のミュージシャンのボキャブラリーの中に「Wilbury」という言葉が加わりました。

これは Georgeのアルバム『Cloud Nine』の録音中に使われていた仲間言葉で、「スタジオにおけるトラブル・メーカー」の事を指していたそうです。それが高じて、George と Jeff は「Trembling Wilburys (トレンブリング・ウィルベリーズ)」という架空のバンドを考え出しては喜んでいました。2人が好きな仲間を集めてバンドを結成するというアイデアは、スタジオの中でのみ通じる冗談のようなもので、そんな空想に耽りながら何日にも及ぶスタジオワークをこなしてきたのでしょう。

しかし、その思いが現実になりました。当然のごとく、夢に描いていた通りのメンバーが集まったこの組み合わせに、「Trembling Wilburys」という名称を使おうとしていたようです。しかし、Dylan の「Traveling の方が良い」という提案で、最終的に「Traveling Wilburys」に決まりました。

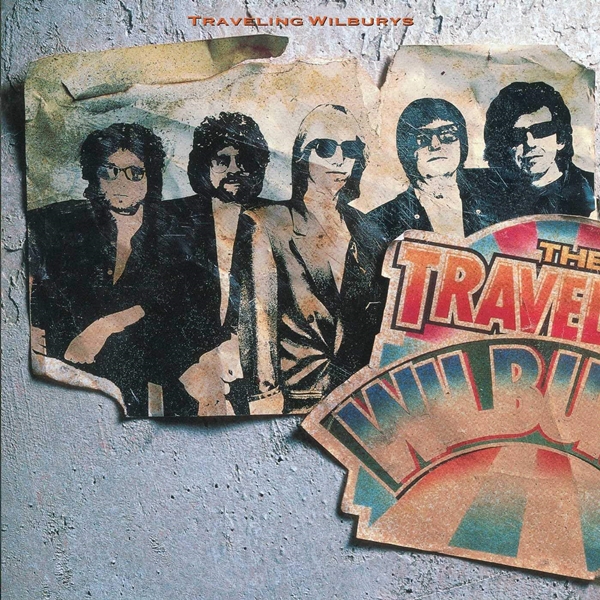

Volume One

Dave Stewart 宅での実り多いセッションを終えた George と Jeff は、マスターを抱え、イギリスにある George のホーム・スタジオ F.P.S.H.O.T.(Friar Park Studio, Henley on Thames=フライヤー・パーク・スタジオ、ヘンリー・オン・テムズ)で追加録音を行い、再び L.A.に戻ってアルバムを完成させました。

7月、雑誌「USA Today」が初めてグループの事を報じました。異なるレコード会社に所属しているミュージシャンが、1つのバンドを組むという前代未聞のプロジェクトのため、メンバーの本名は明らかにしないという措置が取られたのです。そのため「謎の覆面バンド」とも言われましたが、当初からなぜか写真は公表されていたので、参加メンバーは自ずと知れ渡っていきました。10月のアルバムの発売に向けて、各人のファンのみならず、様々な人々の間で憶測が飛び交い、期待感が高まっていったのです。

10月、ファーストシングル “Handle With Care”と『Traveling Wilburys Vol.1』がリリースされました(日本での発売は11月末)。発売前から流されていた”Handle With Care”のプロモーションビデオの魅力も手伝って、『Vol.1』は好調なセールスを記録し、Billboard では残念ながら2位止まりでしたが、Cash Box では見事1位の座を獲得しています。Wilbury たちはプロモーションにも積極的に参加し、インタビューに応えてレコーディング・セッションの事などを楽しげに語っていました。

『Vol.1』の完成後、メンバーは各々のプロジェクトに戻っていきました。8月に”Handle With Care”のプロモーションビデオの撮影で集まったのが、オリジナルの5人が顔を合わせた最後でした(アルバム発売前後のプロモーションには、ツアー中のために Dylan は参加していません)。

End Of The Line

12月4日、TP は Heartbreakers の面々と 2nd Bridge School Benefit Concert に参加、同日、Roy はクリーブランド近郊の Front Row Theater のステージにいました。そして、これが彼にとって最後の演奏になってしまうのです。12月6日、ナッシュビル郊外にある母親宅のバスルームで心臓発作を起こし倒れている Roy が発見されました。すぐさま、Hendersonville Hospital に運ばれましたが、手当の甲斐なく午後11時54分に息を引き取りました。享年52。

TP は89年のインタビューで、「Royと最後に話したのは、彼がなくなる2、3日前、電話でだったと思う。Roy は Wilburys のアルバムがプラチナ・レコードになった事で、とても興奮していた。『すごいと思わないか?すごいよね!』とばかり言っていた」と、最後になってしまった会話を思い出しています。

Roy の葬儀の翌日、残ったメンバーが集まり、”End Of The Line”のプロモーションビデオの撮影が行われました。誰も座っていないロッキング・チェアが静かに揺れ、そして、そこに立て掛けられたギター。何とも物憂げな雰囲気を湛えたビデオが作られました。「いろいろな意味であの時、Roy はあそこにいたのだと思う。ぼくたちは彼がいるのを感じていた。1日前にRoyの葬儀があったばかりだったから、ビデオ撮影の時は少し悲しかった。だが、ぼくたちは仕事を続けようとした。それが彼のためになることを願っていた」と、その時の気持ちをTPは語っています。

『Vol.1』からのセカンドシングル “End Of The Line”が発売されたのは、1989年2月。それより少し前に Roy の遺作『Mystery Girl』が発売され、アメリカ・イギリス両国でTOP10にランクインしました。

1989年… 残された Wilbury たち

George は、Eric Clapton の新作のために”Run So Far” “That Kind Of Woman” “Cheer Down”の3曲を提供しましたが、冬に発売された『Journeyman』に収録されたのは”Run So Far”のみでした。TP との唯一の共作曲 “Cheer Down”は George も気に入っていたようで、彼の手によってレコーディングされ、この年に公開された映画「Lethal Weapon2」のエンディングに選ばれました(シングルとしても発売)。7月に長期休暇に入る直前まで選曲していた『Best Of Dark Horse 1976-1989』は10月に発売されましたが、そこにも”Cheer Down”は収録されました。

Dylan は5月27日から11月15日の間に、再び「Never Ending Tour」に出かけます。10月には、U2との仕事で有名な Daniel Lanois のプロデュース作『Oh Mercy』をリリースしました。

Jeff は、Warner Bros.の系列である Reprise と契約を結び、初めてのソロ・アルバムの制作に没頭していきます。

そしてTPは …

89年、TPは『Full Moon Fever』のセッションを再開して、アルバムを完成させました。発売は3月。第一弾シングルは、Georgeも参加している “I Won’t Back Down”。このアルバムには、Dylan 以外の Wilburys のメンバー全員が参加しています(Roy Orbison も”Zombie Zoo”のコーラスに)。

その後は、『Full Moon Fever』のプロモーションとツアーに費やしましたが、実は彼を取り巻く環境に大きな変化がありました。

当時のアメリカの音楽業界は、4大レコード会社(MCA、CBS、BMG、Warner Bros.)が市場を占有している状況でした。その中でも Warner Bros.のセールスの伸びには目覚ましいものがあり、ついにはこの年、Billboard 誌のトップ・ポップ・アルバムに占める同社系列の所属アーチストの割合いが40%を越えるまでになりました。また同年、Time との合併(買収の方が正しいかもしれませんが)により、Time Warner 社として生まれ変わり、さらなる拡大を遂げようとしていました。

Traveling Wilburys の結成に、只一人異義を唱えたレコード会社重役が居ると言われていますが、それは当時 TP が所属していた MCA の Irving Azoff だと思われます。Azoff は、Warner Bros.と会長の Mo Orstin に激しい敵愾心を抱いていました。最大のライバルである Warner Bros.に、話題性のある Traveling Wilburys のアルバムを発売されることを嫌い、TP の参加に不快感をあらわにしたのでしょう。以前からレーベルとのトラブルが絶えない TP にとっても、Irving Azoff の強引で独善的なレーベル運営方法には反感を感じていた様子が見受けられます。

Traveling Wilburys としての活動が直接的な原因であったかどうかは断言できませんが、とにかく TP は MCA を離れる決心をします。その時点で、MCA とアルバム4枚分の契約を残していながら、Warner Bros.と新たな契約を結ぶという大胆な行動にでてしまうのです。その内容はアルバム6枚で2千万ドル(当時のレートで換算すると2億7千万円くらい?)というものでしたが、この契約は92年春にスクープされるまで秘密にされていました。

Traveling Wilburys, Again

1990年 4月 …

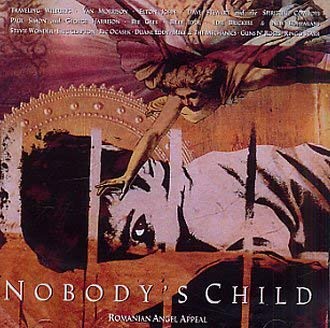

George の妻 Olivia たちが、ルーマニアの孤児救済を目的とした団体「Romanian Angel Appeal」を設立。その活動を支援するために Wilbury たちが再び顔を揃えました。録音されたのは”Nobody’s Child” 1曲ですが、2年振りのセッションで旧交を暖めあったことでしょう。この曲はカントリー・シンガー Hank Snow のレパートリーでした。タイトルや歌詞が、当時のルーマニアの子供たちが置かれている状況に合っていたために選ばれたのではないでしょうか。

6月にシングル”Nobody’s Child”、そして7月には『Roumanian Angel Appeal』リリース。

発売前後、George は単独、あるいは Olivia を伴ってプロモーションのためにTVやラジオに出演し、また雑誌の取材も多く受けました。インタビューやマスコミ嫌いという評判の George ですが、Traveling Wilburys 関連のこととなると、全く違う一面を見せてくれます。非常に社交的な紳士という感じでした。

『Roumanian Angel Appeal』の中には以前、George が Clapton に提供した”That Kind Of Woman”の Clapton バージョンが収められていました。これは新録音ではなく、『Journeyman』制作時のデモバージョンだといわれています。結局、使われなかったのですが、このデモは George の手を介して Gary Moore に渡されました。彼はこの曲を気に入り、『Stiil Got The Blues』に収録することに決め、そのセッションに George を招きました。(この出合いが後々…)

この時の再会を契機に、4月下旬から、L.A.郊外 Bel Air の屋敷にこもって、新たなアルバム制作が始められました。5月、Jeff Lyne の初めてのソロ・アルバム『Armchair Theatre』がリリース。充実した内容にファンの間では好評でしたが、残念ながらセールス面では大きな成果を生みだすことはできませんでした。その間にもレコーディングは続けられ、終了したのは5月半ばのことでした。

アルバムのレコーディングを終えると、Dylan は再びツアーに出発。『Vol.1』と同様、George と Jeff は F.P.S.H.O.T.で追加録音を行い、L.A.でマスターを完成させました。

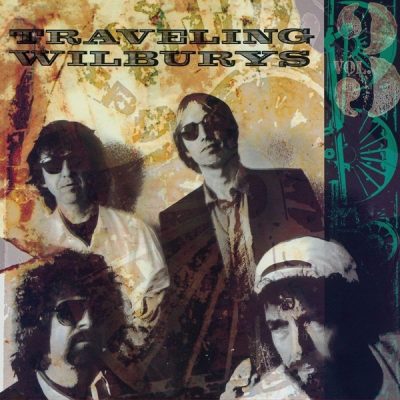

『Traveling Wilburys Vol.3』 のリリースは奇しくも『Vol.1』と同じ10月でした。ファースト・シングル “She’s My Baby”で聞くことのできるハードなギターはクレジットにもある通り、Garry Moore がプレイしたもの。『Stiil Got The Blues』のセッションに George が参加してくれた事に対する返礼だと言われていますが、リズム・ギタリストばかりの Wilburys の曲の中ではかなり異色な音を聞かせてくれています。

今回も、Dylan 以外の Wilbury たちは積極的にプロモーション活動を行いました。MTVの番組ではイスに座ったままですが、TPの歌う”Wilbury Twist”に合わせてブックレットに書かれていた通りのダンスを披露してくれたりもしました。しかし、残念なことに前作ほどの話題にならず、売り上げも伸びませんでした(チャートでも11位止まり)。

Last Time Around

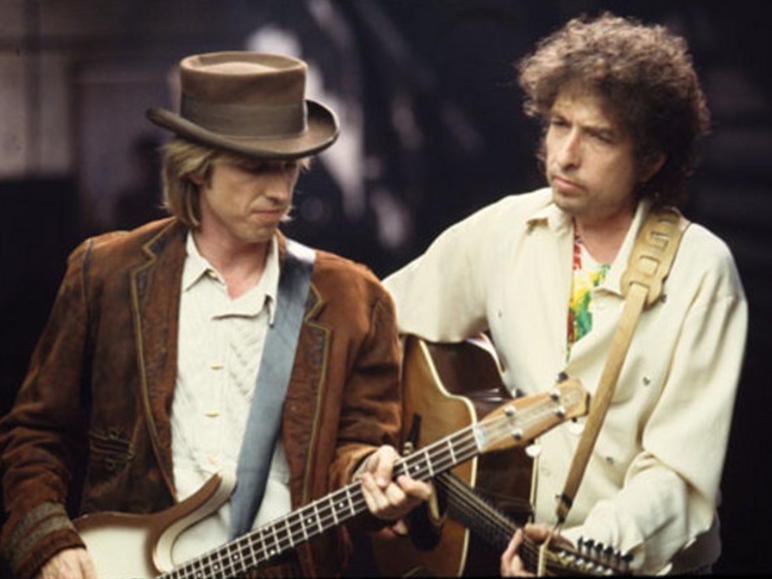

これ以降、Wilbury たちはそれぞれの旅を続けます。その歩く道は時折、交差してゆきました。91年、TP は『Into The Great Wide Open』のプロデュースを Jeff に依頼。92年10月16日、George と TP は Dylan のデビュー30周年記念コンサートに出演。12月9日には Billboard Magazine が新設した「Century Award」の第一回受賞式が行われましたが、受賞者は George、プレゼンターは TP でした。

George はインタビューの中で「俺の前のバンド(The Beatlesの事)の時には、誰かと一緒に曲を書く事なんてなかった。他人と共同で曲を書くのは割と大変だと思うんだけど、Tomとは凄くやりやすかった。あんないい奴はいないよ。歌詞を考えるのは難しいんだけど、Tom はすっと考えちゃうんだぜ」と年下の友人に敬意を表しています。Wilburys 後も、George と TP の交流は親しく続いていきました。

Wilbury の名前が最後にクレジットされたのは、92年に発売された George Harrison with Eric Clapton and His Band の『Live In Japan』です(プロデュースが Nelson & Spike Wilbury)。あれから10年の月日が流れました。その間に、Traveling Wilburys 再編の噂が何度となく立っては消えていきました。当の本人達(特に TP と George)もしばしば Wilburys 再結成を口にしていますが、残念ながら実現されることがなかったのは、みなさん御存じの通りです。

2000年、Warner Bros.との契約終了に伴い、原盤が George の元に返却されましたが、その中に Traveling Wilburys も含まれていました。そう遠くない将来に George の手で再発されるのではと言われ続けてきましたが、これも今日に至るまで実現されていません。

こんなエピソードがあります。1999年12月30日、George は暴漢に襲われ深い傷を負いました。その時に入院した The Royal Berkshire Hospital の広報官は集まった多くの報道陣にこんなコメントを発表しました。

George は、このような状態でもユーモアを忘れませんでした。「あいつは強盗なんかじゃなかったとしても、少なくとも、Traveling Wilburys のオーディションを受けにきたんじゃないってことは確かだね」とジョークを言っていました。

彼の心の中に、Traveling Wilburys は特別なものとして存在し続けていた証のような気がします。

2001年11月29日、My Sweet Lord の元に George が旅立つことによって、Wilburys の物語は最終章を迎えました。悲しみに沈んでいる、残された Wilbury たちや私たちに George は歌っていてくれていることでしょう。

Well, It’s all right Even if the sun don’t shine

Well, It’s all right We’re going to the end of the line

Wilbury Twist

幻の Traveling Wilburys Vol. 2 とは?

1990年2月8日、Del Shannon が猟銃自殺を図り亡くなるという、ショッキングな事件が起こりました。享年53歳。前年から続けられてきたアルバムの制作も終盤にかかり、新たなキャリアを出発させようかという矢先の出来事でした。

『Traveling Wilburys Vol. 3』がリリースされた時から現在まで、Del が参加する『Traveling Wilburys Vol. 2』の存在が様々な形で語られてきました。Del Shannon は Wilbury だったのでしょうか?Del は TP の『Full Moon Fever』、Jeff の『Armchair Theatre』に参加していますし、また彼ら2人も Del の遺作となった『Rock On!』の制作に深く関わっています。Wilburys に近い人物だった事は疑う余地はありません。

それでは『Vol. 2 』は存在したのでしょうか?しかし、2枚目のアルバムに『Vol.3』という名称を冠していたという事だけで、『Vol. 2』の存在を正当化する意見がほとんどでした。それに乗じて、海賊盤業者が様々な知恵をめぐらせて、さも本当に存在したかのような『Vol. 2』のニセモノを作り出し続けてきました。

Traveling Wilburys の曲の中で純粋に未発表といえるのは “Maxine” “Like A Ship”の2曲のみです。ほとんどの『Vol. 2』は既存の曲の「別テイク」「別ミックス」、もしくは未CD化のTraveling Wilburys バージョンの”Runaway” (Del Shannon の曲。ボーカルは Jeff)や Wilburys のメンバーが参加している各々のソロ・アルバムに収録されていた曲などで構成されています。

89年の Wilbury たちの行動を調べてみる限り、一同に会する時間を取るのはほとんど無理な状況だったことが浮かび上がってきます。TP と Dylan は各々のツアー、George は様々なセッションとベスト・アルバムの制作並びに休暇、Jeff は自分のソロ・アルバムの制作にかかりっきりと、とても新たな Wilburys のレコーディングに入れる感じではありませんでした。

とはいえ、絶対に『Vol.2』が存在しないとも言えません(笑)。むしろ本当の『Vol.2』という物が、どこかに存在しているのではと考えた方がワクワクしてきます。真実は Wilbury たちだけが知っているのですが、みなさんはどう思われるでしょうか。

TPにとっての Traveling Wilburys

TPは、Traveling Wilburys を振り返り、こう語っています。

「他人のスタイルから学ぶものは多かったね。皆でアイデアを出し合って曲を作る。あんな事は先にも後にもあの時だけだよ。」

「Wilburys の面々というのは Wilburys が結成される遥か昔からの仲間だったんだよ。だから、あの面子でツルみながら楽しい時間を過ごすという下地は、あのアルバムを作る前からとうに出来上がってたんだ。それに、その下地がなかったら、そもそもあのレコード自体、存在してなかったはずだよ。あの時は、そういう人間味溢れるものを作りたかった訳なんだ。」

「Wilburys って噂だらけだからな(笑)。俺たちにはツアーをする用意はなかった。Wilburys は Traveling だったけど、Touring のバンドじゃなかったんだよ。」

TP は Traveling Wilburys に加わることで「音楽本来の楽しさを再度認識した」だけでなく、欠くことのできない深い絆を得ることができたのではないでしょうか。敬愛する先達とのレコーディングは、TPの新たな一面を開いていきました。一番若いメンバーであるということも幸いしたでしょう。常に自分が先頭で物事を進めていかなければならなかった立場から、「兄貴たち」に囲まれて好きなように振る舞うことのできる自由さを謳歌したのだと思います。

レコード会社との訴訟、ツアーの重圧、有名人として注目を浴びる不自由さ、思うままに進まないレコーディングに対する苛立ち、怪我のための否応無しの休息などなど… そんな何年間かを送ってきたTPにとって、Jeff との作業、そして Wilburys の面々と過ごす日々は、Elvis に憧れた61年の夏、The Beatles に心を奪われた64年の Ed Sullivan Show、そんな少年の頃の純粋な楽しさを思い出したのかもしれません。